Peintures de Bernard Bouin

D’après un poème de Stéphane Mallarmé 1865 – 1876,

et la musique de Claude Debussy 1892 – 1894

Inerte, tout brûle dans l’heure fauve

Sans marquer par quel art ensemble détala

Trop d’hymen souhaité de qui cherche le la

Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté,

Pour bannir un regret par ma feinte écarté,

Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide

Mon oeil, trouant les joncs, dardait chaque encolure

Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure

Avec un cri de rage au ciel de la forêt;

Chaque grenade éclate et d’abeilles murmure;

Et notre sang, épris de qui le va saisir,

Coule pour tout l’essaim éternel du désir.

À l’heure où ce bois d’or et de cendres se teinte

Une fête s’exalte en la feuillée éteinte.

Couple, adieu; je vais voir l’ombre que tu devins.

Poème (églogue) de Stéphane Mallarmé – L’Après-Midi d’un faune

Le Faune

Ces nymphes, je les veux perpétuer.

Si clair,

Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air

Assoupi de sommeils touffus.

Aimai-je un rêve?

Mon doute, amas de nuit ancienne, s’achève

En maint rameau subtil, qui, demeuré les vrais

Bois même, prouve, hélas! que bien seul je m’offrais

Pour triomphe la faute idéale de roses –

Réfléchissons…

ou si les femmes dont tu gloses

Figurent un souhait de tes sens fabuleux!

Comme brise du jour chaude dans ta toison?

Que non! par l’immobile et lasse pâmoison

Suffoquant de chaleurs le matin frais s’il lutte,

Ne murmure point d’eau que ne verse ma flûte

Au bosquet arrosé d’accords; et le seul vent

Hors des deux tuyaux prompt à s’exhaler avant

Qu’il disperse le son dans une pluie aride,

C’est, à l’horizon pas remué d’une ride

Le visible et serein souffle artificiel

De l’inspiration, qui regagne le ciel.

O bords siciliens d’un calme marécage

Qu’à l’envi de soleils ma vanité saccage

Tacites sous les fleurs d’étincelles, CONTEZ

Que je coupais ici les creux roseaux domptés

Par le talent; quand, sur l’or glauque de lointaines

Verdures dédiant leur vigne à des fontaines,

Ondoie une blancheur animale au repos:

Et qu’au prélude lent où naissent les pipeaux

Ce vol de cygnes, non! de naïades se sauve

Ou plonge…

Inerte, tout brûle dans l’heure fauve

Sans marquer par quel art ensemble détala

Trop d’hymen souhaité de qui cherche le la:

Alors m’éveillerai-je à la ferveur première,

Droit et seul, sous un flot antique de lumière,

Lys! et l’un de vous tous pour l’ingénuité.

Autre que ce doux rien par leur lèvre ébruité,

Le baiser, qui tout bas des perfides assure,

Mon sein, vierge de preuve, atteste une morsure

Mystérieuse, due à quelque auguste dent;

Mais, bast! arcane tel élut pour confident

Le jonc vaste et jumeau dont sous l’azur on joue:

Qui, détournant à soi le trouble de la joue,

Rêve, dans un solo long, que nous amusions

La beauté d’alentour par des confusions

Fausses entre elle-même et notre chant crédule;

Et de faire aussi haut que l’amour se module

Évanouir du songe ordinaire de dos

Ou de flanc pur suivis avec mes regards clos,

Une sonore, vaine et monotone ligne.

Tâche donc, instrument des fuites, ô maligne

Syrinx, de refleurir aux lacs où tu m’attends!

Moi, de ma rumeur fier, je vais parler longtemps

Des déesses; et par d’idolâtres peintures

À leur ombre enlever encore des ceintures:

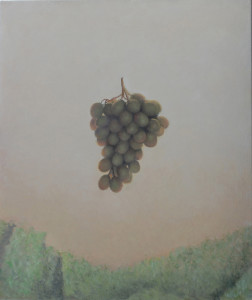

Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté,

Pour bannir un regret par ma feinte écarté,

Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide

Et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide

D’ivresse, jusqu’au soir je regarde au travers.

O nymphes, regonflons des SOUVENIRS divers.

« Mon oeil, trouant les joncs, dardait chaque encolure

» Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure

» Avec un cri de rage au ciel de la forêt;

» Et le splendide bain de cheveux disparaît

» Dans les clartés et les frissons, ô pierreries!

» J’accours; quand, à mes pieds, s’entrejoignent (meurtries

» De la langueur goûtée à ce mal d’être deux)

» Des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux;

» Je les ravis, sans les désenlacer, et vole

» À ce massif, haï par l’ombrage frivole,

» De roses tarissant tout parfum au soleil,

» Où notre ébat au jour consumé soit pareil. »

Je t’adore, courroux des vierges, ô délice

Farouche du sacré fardeau nu qui se glisse

Pour fuir ma lèvre en feu buvant, comme un éclair

Tressaille! la frayeur secrète de la chair:

Des pieds de l’inhumaine au coeur de la timide

Qui délaisse à la fois une innocence, humide

De larmes folles ou de moins tristes vapeurs.

» Mon crime, c’est d’avoir, gai de vaincre ces peurs

» Traîtresses, divisé la touffe échevelée

» De baisers que les dieux gardaient si bien mêlée:

» Car, à peine j’allais cacher un rire ardent

» Sous les replis heureux d’une seule (gardant

» Par un doigt simple, afin que sa candeur de plume

» Se teignît à l’émoi de sa soeur qui s’allume,

» La petite, naïve et ne rougissant pas: )

» Que de mes bras, défaits par de vagues trépas,

» Cette proie, à jamais ingrate se délivre

» Sans pitié du sanglot dont j’étais encore ivre. »

Tant pis! vers le bonheur d’autres m’entraîneront

Par leur tresse nouée aux cornes de mon front:

Tu sais, ma passion, que, pourpre et déjà mûre,

Chaque grenade éclate et d’abeilles murmure;

Et notre sang, épris de qui le va saisir,

Coule pour tout l’essaim éternel du désir.

À l’heure où ce bois d’or et de cendres se teinte

Une fête s’exalte en la feuillée éteinte:

Etna! c’est parmi toi visité de Vénus

Sur ta lave posant tes talons ingénus,

Quand tonne une somme triste ou s’épuise la flamme.

Je tiens la reine!

O sûr châtiment…

Non, mais l’âme

De paroles vacante et ce corps alourdi

Tard succombent au fier silence de midi:

Sans plus il faut dormir en l’oubli du blasphème,

Sur le sable altéré gisant et comme j’aime

Ouvrir ma bouche à l’astre efficace des vins!

Couple, adieu; je vais voir l’ombre que tu devins.

Musique de Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune

Mallarmé écrit son poème en 1876.

Il s’intéresse de plus en plus à la musique de Debussy, âgé de 20 ans de moins que lui.

En 1890, il lui propose de composer une musique pour accompagner la mise en scène du Faune au théâtre.

Le projet échoue mais Debussy se prend au jeu et se met à composer un triptyque intitulé «Prélude, Interludes et Paraphrase finale pour l’Après-midi d’un faune» dont il n’achèvera que le Prélude en 1894, œuvre que l’on connaît aujourd’hui.

Aux cent-dix alexandrins du poète, Claude Debussy répondra en 1894 par cent-dix mesures d’une partition qu’il évoque en ces termes dans la préface :

" La musique de ce Prélude est une illustration très libre du beau poème de Stéphane Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. Ce sont plutôt des décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves d’un faune dans la chaleur de cet après-midi. Puis, las de poursuivre la fuite peureuse des nymphes et des naïades, il se laisse aller au soleil enivrant, rempli de songes enfin réalisés, de possession totale dans l’universelle nature. "

En savoir plus

- Explication du poème par Roger Bellet dans « L’encre et le ciel » (édition Champ Vallon)

- Le poème de Mallarmé vient d’une peinture de François Boucher

- Chronologie: Peinture de François Boucher en 1759, poème de Mallarmé en 1876, musique de Debussy en 1894, peinture de Bernard Bouin en 2015...

Vidéo

Articles liés

Rédiger un commentaire